转发|运河奔流,水路宽阔,沉浮起落,皆汇聚成海——评京剧《进京》

2024-07-03发布 / 显示稿件总访问量 人阅读

道光八年,《金台残泪记》中记载:“京师梨园乐伎,盖十数部矣,昔推四喜、三庆、春台、和春,所谓‘四大徽班’者焉。”

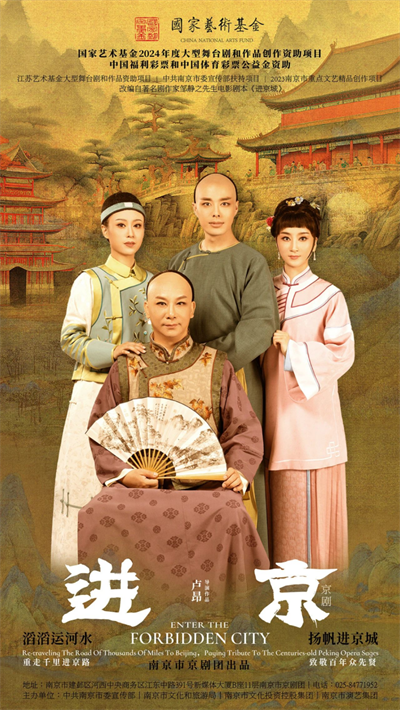

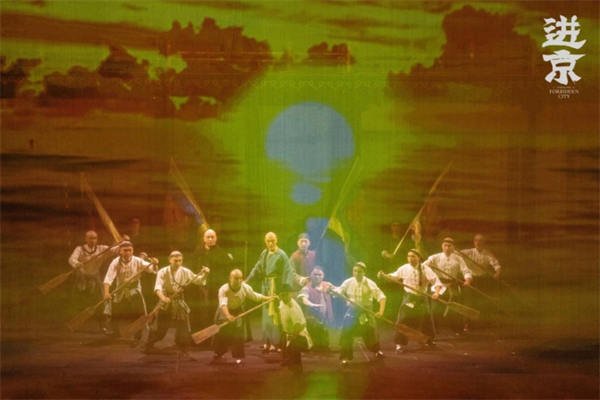

京剧《进京》以花部春台班岳九、汪长生沉浮俯仰的人生历程为切入口进行叙述,将“花雅之争”“徽班进京”等历史典故从书本中搬上舞台。该剧从运河之畔——扬州启幕,展现了进京路途的惊心动魄、梨园之行的情真意切,令观演者无不动容,甚至在席间洒下热泪。无论是这群梨园子弟生龙活虎、各显神通,还是前辈先贤们的照片迤逦穿梭过屏幕,都勾勒着那个戏曲艺术百舸争流的黄金时代。

正因为京剧的这些开山之祖们经历过五味杂陈的艰险,依然选择赴汤蹈火、纵身向前,今日戏韵才如此况味悠长;也正因为徽班的兼容并蓄、博采众长,京剧才谱写了如滔滔运河般奔涌不绝的兴衰荣辱史。

破釜沉舟,梨园有情

展开历史的卷轴,从戏曲里的“花雅之争”说起:所谓雅,就是正的意思,统治者奉昆曲为雅乐正声;所谓花,就是俗或杂的意思,意思是花部的声腔花杂不纯。“花雅之争”硝烟无声,实际上是一场话语权之争。在这样的背景之下,进京之举更显徽班破釜沉舟的勇气。

梨园名角儿岳九被督察院明令禁演花部,轰出京城,流落扬州。他曾与汪三珠联璧合、生旦配戏登台,故人去后孤掌难鸣,终觅得其子汪长生。彼时汪长生正因感情失意而落魄,岳九助他重振武生气魄,说服春台班随烟波浩渺的运河北上进京。恰逢乾隆八十寿节,正是曲艺繁盛之时,各种最优秀的民间剧种在京城各逞其技,贫寒的春台班却受到了冷遇。“徽班进京”献艺之路并非一帆风顺,幸而有志同者互相扶持,有知音赏识,凭借师徒俩的超群技艺,合演大戏,岳九燃尽生命之光,最终让徽班立在了皇城根儿下。

岳九爷侠气戏魂坦坦荡荡,汪长生命运起起伏伏,春台班进京唱戏之路坎坎坷坷,但他们都在这重重困难中坚持下来。正如剧中所讲,“受多大的苦,成多大的角”,在那个演百戏、唱百腔、百姓追角儿的时代,戏子虽在台上备受拥戴,下了台却被驱逐、被歧视、被贬低,“遭冷言恶语羞”被称为“卑贱龌龊下九流”。此番进京献演震惊朝野,他们为自己保住了营生,也为伶人赢得了尊敬,正如汪长生台词所言,“争一口气,堂堂正正立于世间,此为梨园行儿的大义”。

百川入海,乘风破浪

在看完《进京》后,我不禁感叹,戏曲艺术能如此源远流长,不仅因传艺人的匠心坚守,也因千百年来百姓的喜好更迭而促成的创新与融合。汪长生为凑租金,唱大鼓、皮黄、昆腔、花拨子、罗罗腔、吹腔、扬州民歌……无所不唱,各尽其妙,观众喜欢,官兵却制止。这种沉浮起落,或许也推动了艺术车轮滚滚向前……

随着时代变迁,徽班所唱的腔调也不停地嬗变,先致力于“合京秦二腔”,再渗入北京的方言,在武戏上延续了徽剧表演的武功传统,在文戏上则吸收了昆曲的一些身段,汇集五湖四海各地特色,终成璀璨的国粹。

剧中丰富的唱腔设计也呼应了徽班的发展与熔炼,不仅西皮、二黄、高拨子、吹腔等板式多样,还在部分唱腔中揉入了扬州小调,使其更有地方色彩。同时,为展现即将进京的欢乐气氛,还给梁杠子设计了快板表演。几位主演的唱念做表皆具大家风范。今年4月,南京市京剧团举办的第八届《异彩绽放——优秀折子戏专场》,就见得大武生周恩旭深厚的功夫。京剧《进京》中,他嗓子也亮,第二场拜师岳九片段,抬腿、颠步、劈叉和起立都出色极了,第六场饰演的关公一身绿蟒,尽显过关闯将的英雄气概。宋小川饰演的岳九,工小生却在此戏中唱旦角,一举手、一投足、一捧心、一蹙眉、一开口,都有一种乾旦的雍容之感。演出结束后,现场观众久久不能释怀,强烈要求他返场,持续十几分钟满堂喝彩,此热情让人犹回当年乾隆年间。

国之瑰宝,筑梦远航

《进京》有太多惊艳之处。作为新创排的剧目,它不落窠臼,通过舞台实景与多媒体结合,古老京剧与流行音乐相辅相成,在审美意境上新颖且不违和。我国戏曲行当齐备、流派众多,有这样一出展现其繁茂枝叶的好戏,是我们观众的幸事,愿生生不息的京剧艺术能带给更多人以启迪,愿京剧艺术之树常青!

(转自南京市京剧团)