他们在南京写作:《“新”潮涌南京》首发,来自南京作家的12份时代报告

2025-03-05发布 / 显示稿件总访问量 人阅读

打破行业壁垒,以独特文学话语塑造南京形象——

他们在南京写作:《“新”潮涌南京》首发,来自南京作家的12份时代报告

南京科教资源丰富、产业基础坚实、营商环境优良、人才结构完善。围绕党中央所赋予的重大使命、重大任务,南京大力推动产业和城市整体数智化转型,积极创建区域科技创新中心,建设更具归属感的民生幸福城市,加快形成特大城市智慧高效治理新体系,谱写了南京“强富美高”的时代画卷。

文艺是时代的号角,面对时代真诚、丰厚的给予,南京市文联积极组织南京作家投身火热的时代现场,打破行业壁垒,用文学独特的视角深情描绘南京人民昂扬奋进的精神风貌,反映南京人民在党领导下“奋进新征程、建功新时代”的昂扬姿态与生动实践。

2月27日,全面反映南京新时代发展成果的非虚构文学集《“新”潮涌南京》首发式暨主题创作座谈会举行。活动由南京市文联主办,南京市作家协会、南京出版社承办。这也是南京市作协“他们在南京写作”系列2025年首场活动。市委宣传部二级巡视员冯雯兰,市文联党组书记、常务副主席陈政,市科技局一级调研员张志新,省作协副主席、省评协主席、市评协主席汪政,参与创作的作家代表及市建委、市生态环境局等支持部门的代表和相关区受访单位代表参加。活动由南京市文联党组成员、副主席王子主持。

作家纷纷跨界,以12个故事展现南京新时代发展面貌

市文联党组书记、常务副主席陈政在致辞时介绍,2024年3月,南京市文联启动“奋斗在南京”主题创作。为了反映南京向新发展的全面性、广阔性和纵深性,市文联会同南京报业传媒集团,梳理南京创新实践创作题材,并征求科技、工信、生态环境、城建、农业农村、文旅等市级相关部门意见,最终确定以12个生动故事来展现南京新时代发展面貌。

作品分为“科技创新引领经济发展”“绿色低碳转型发展”“文化传承与发展”“城市更新和乡村振兴”四个板块,分别聚焦南瑞集团须臾不忘“国之大者”、南钢集团推动数智化转型发展、长干古城的发现与研究、国创园的城市更新实践等。

市文联党组书记、常务副主席陈政致辞

南京作家一贯坚持以创作更具时代感、现实感和多样性主题的作品为己任。傅宁军、余一鸣、陈正荣、邹雷、李风宇等11名南京作家,怀揣对这座城市的热爱,走出书斋,深入生产一线、城乡基层,用扎实的脚步丈量时代伟大变革,用火热的笔触书写南京恢宏气象,致敬走在发展前列的奋进者、开拓者、奉献者。

参与本书创作的11名作家,涵盖了南京作家群体老中青三代。他们来自各行各业,其中不乏一直以小说、诗歌创作为专长的作家。

傅宁军创作有长篇报告文学《淬火青春》《心中的旗帜》等,曾获中宣部“五个一工程”奖、江苏省紫金山文学奖等奖项。在他笔下,在南京创业打拼的热能工程专家郭宏新,将个人才华与祖国命运相连,以科技报国的顽强意志,选择了一条挑战自我的新赛道。青年作家杨莎妮以《千年长江潮涌处 一洲湿地生辉时》为题,深情描绘了南京新济洲国家湿地公园投身长江国家文化公园江苏段宏伟构建的过程。小说家余一鸣此次也下场写起了“非虚构”,他以高淳区漆桥街道高岗村为选题,创作出一万余字的非虚构文本《越过溧山是高岗》。朱庆和一直以诗歌和小说创作为专长,他在此次主题创作中,聚焦中科南京未来能源系统研究院如何前瞻布局“低碳、智能、高效”的未来能源发展方向。小说家修白,则以另一副笔触描绘一位回乡发展的年轻人,是如何掀起小龙虾养殖热潮,带领乡亲们走向幸福富裕之路的。

重新发现南京,展现人文与科技共振的“立体之城”

“我们应该向世界、向中国展示怎样的南京,塑造怎样的南京形象?”在评论家汪政看来,书写南京,应该平衡讲好南京的过去和现在,甚至应该更多地把目光投向当下和未来的南京。《“新”潮涌南京》的创作与出版,将摆脱人们对老南京的固化认识,展示一个创新型城市、一个充满青春和朝气的城市。

市科技局一级调研员张志新作交流发言

市科技局一级调研员张志新在发言中介绍,作为全国唯一的科技体制综合改革试点城市、首个引领性国家创新型城市,南京拥有普通高等学校52所,双一流高校13所(全国第三、全省第一)、双一流学科43个(全国第三、全省第一),两院院士96人。截至2024年底,全市累计获批国家技术创新中心3家、国家重大科技基础设施1个、全国重点实验室34家,省级技术创新中心4家,省级新型研发机构221家。南京在2024年国家创新型城市排名中位列第4位,自然指数—科研城市排名位居全球第5 位(全国第三),科技集群全球排名进入前十、居第9位(全国第三)…。全市科技型企业连续多年快速增长,全市高新技术企业总数突破1万家,科技型中小企业入库突破2.3万家,90多家科技型企业完成上市、占全市上市企业总数超过六成,科创板上市企业数量排名全国第9……

受访单位南瑞集团

正是着眼于对当下南京的关注、对未来南京的眺望,南京市作协副主席、南京传媒学院新闻传播学院院长陈正荣,虽然关注的是将南京建城史改写为3100年的长干古城,但他并不仅仅只写长干古城的发现,而是让人们看到这是南京考古前置的一个重要成果,它将以考古遗址公园形式保护下来,成为南京又一张古今交融的城市文化名片。南瑞集团作为国家电网公司下属企业,对电网的安全稳定运行发挥了重要的支撑保障作用,在《“国之大者”在南瑞》中,既看到它从富有自立自强创新因子的南瑞路8号起飞,又能感受它从高原到内陆、再到蔚蓝海域的澎湃力量。在《古城墙下的城市更新之路》中,既精准展现南京第二机床厂作为工业遗产的保护细节,又凸显了文化焕新活力,包括园区内多元业态融合、文创企业蓬勃发展,等等。

南京市作协副主席陈正荣代表作家发言

主题文学创作是对时代变化的及时回应,南京作家在南京市文联的组织下,紧跟时代步伐,提高创作站位,真正深扎到生活之中去,最终捧出一本“热辣滚烫”的《“新”潮涌南京》。正如汪政所说,它契合了时代的脉搏,是在向时代、向人民报告南京,为未来的历史留下今天的南京,并对引领南京文艺力量聚焦当下南京、书写当下南京起到关键性转变作用。

“南京这座城市既有六朝古都的厚重,也有科技创新的锋芒,既有美丽乡村的振兴图景,也有市井街巷的文化活力。”《青春》杂志主编、南京出版社文艺图书编辑部主任李樯认为,丰富的写作素材与南京作家相撞,就变成了一本关于南京的发现之书,给世人呈现一座传统与现代交织、人文与科技共振的“立体之城”,并在宏大叙事与个体故事之间折射出新南京方方面面的温度。

《青春》杂志主编、南京出版社文艺图书编辑部主任李樯发言

提供独特视角,用文学语言深情描绘南京形象

文艺与新时代的同频共振,成就了这次主题创作描写与被描写、表现与被表现的双向奔赴。

“从这本书可以看出,南京作家在面对重大特殊行业和专业题材时,没有被材料和陌生对象束缚,彰显了文学自信和文化自信。”汪政表示,作家以虚构和想象为其所长,每个人也都有自己的知识短板,在此次主题创作中,作家们面对不同领域、不同行业的题材,愣是以啃硬骨头的态度攻下一个个专业知识难点。

省作协副主席、省评协主席、市评协主席汪政发言

“如果把国内外传统的搅拌反应器、鼓泡塔反应器等比作‘3G’,那么微界面强化反应器就可称为‘5G’”“绝冷管架使用低温超导实验室进行实验,穿上‘棉垫’‘棉鞋’后就暖和了……”书中这样的比喻不胜枚举。

作家的话语方式显然迥异于专业工作者,正是在他们独特的文学视角中,南京的科技、考古、生态等形象有了不一样的面貌。杨莎妮将新济洲写得如诗如画,很有情趣;修白写农村,会发挥小说家的特长,善于抓住人物特点;邹雷、李风宇等作家在报告文学领域耕耘多年,善于抓住行业精气神。“这就是作家的‘破圈’,作家打破了文学的界限,成了其他领域的‘专家’。”据了解,在该书创作过程中,为了写出南京人民的精气神,写出时代发展的厚重感,南京市文联多次召开专家审读会,对书稿进行多轮统筹和修改。

在AI时代,文学正成为二次创作的母体。汪政认为,如果这些文章的精彩段落,再配上画家、摄影师的作品,甚至作家本人作为这个行业的“代言人”进行宣讲,等等,都将使其形象得到更广泛的传播。

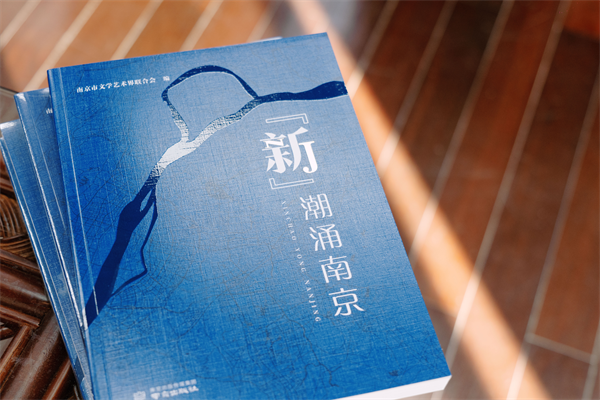

《“新”潮涌南京》由南京出版社出版,装帧设计也极具特色。据李樯介绍,该书封面以深蓝为背景,将长江南京段作为构图元素,其中有以云锦纹样为特色的凸凹设计,隐喻南京这座城市传统与现代的共生。这也同时呼应了书名《新“潮”涌南京》,将长江、水、潮涌、南京串联了起来。此外,封面中的“新”字还做了变形设计,根据字形,加入了“NJ”拼音缩写。

扎根时代沃土,“他们在南京写作”成为风潮

从科技高光到市井烟火,从宏观大写意到微观工笔画,皆根植时代沃土。作家要投身火热的时代现场,方能写出一流作品。此次主题创作,作家们用脚步重新丈量了这座城市的真实和厚度,为他们重新认识南京、书写南京提供帮助。

2019年,刘跃清所供职的江苏省政协文化文史和学习委员会,就组织部分委员和专家学者做了关于非国有博物馆的专题调研,他本人也由此开始关注南京的博物馆。这次主题创作,让他再次驻足凝神打量南京博物馆的新潮与靓丽,心泛涟漪,欣喜萌动。李风宇的心情和刘跃清一样,他说:“往昔工业遗址与现代文创园区的强烈反差,恰似历史与未来在同一时空对话,瞬间点燃创作热情。”

“民营企业已占科技领军的半壁江山,我这次采写的这位民营企业家,称得上新时代的城市英雄,折射着这块新创沃土的魅力。”傅宁军提到,采访对象讲到一根针的比喻,让他眼前一亮,这也成为他文章标题的内核,“钢针最具哲学的意味,既有穿刺坚硬的锐度,又有弯而不折的韧性。当千万根的钢针在产业版图上星罗棋布,中国制造的突围便有了最扎实的针脚。南京故事也是中国故事,把勇敢者为国争光的奋斗人生讲给更多的读者,是南京作家义不容辞的责任所在。”

邹雷在创作《数字化南钢》过程中,深刻感受到了数字化转型给传统钢铁企业带来的巨大变革,“在南钢亲眼看见智能化设备高效运转,数据在各个环节精准流动,让我对数字化力量有了直观且震撼的认知。”

受访单位南钢

“我打小在农村长大,知道在乡村想做成一件事极不容易。”交完主题创作的作业后,余一鸣依旧感到不能尽兴,总觉得还有话要说,于是又一口气写了一个长达四万字的小说《龙岗》,被《中国作家》杂志头题发表。“只有深入生活,才能写出接地气的文学作品。一个作家,只要走进基层,深扎生活,总会触发自己的创作灵感。从另一个角度讲,一个从农村走出来的作家,也有责任、有义务为新农村的建设和发展尽绵薄之力。”

“我确信生态教育不是灌输知识,而是唤醒对生命的敬畏。”杨莎妮说,新济洲的美,是一种质朴的美。这种自然之美,让她在创作时格外小心,生怕破坏了她的本真。通过这次创作,她更加深刻理解了自然与人类的关系。“保护自然,保护的不仅仅是一片土地、一座森林、一方水域,更是守护了我们自己的未来。”

作家杨莎妮发言

修白同时看到西葛村带来教育理念上的重大改变,“他们让研学的孩子们在自然中跌打滚爬、钓鱼摸虾,从各类果蔬的种植中建立自信,不畏惧困难,不惧怕失败,并从采摘果实的过程中收获成就感,培养孩子的耐心、细心和创造力。”

南京是世界“文学之都”,很多作家都以在南京写作为荣。他们或长期生活在此,或从别的城市迁居而来,甚或对这座城市充满想象。“他们在南京写作”正成为当下文坛的一股新潮。《南京的风花雪月》《大明城垣》《红楼三城》……在陈正荣已出版的不同类型的作品中,有很大一部分是描写南京,但他对书写南京依然饱含热情,他说:“作为生活在南京的作家,更要多书写南京,记录这座城市。”

活动最后,江宁区文联、秦淮区文联、南钢集团、南京长江新济洲国家湿地公园管理中心、中圣科技、南京微界面技术研究院等单位代表上台接受赠书。

市委宣传部二级巡视员冯雯兰(左一),市文联党组书记、常务副主席陈政(右二),省作协副主席、省评协主席、市评协主席汪政(右一)为有关单位代表