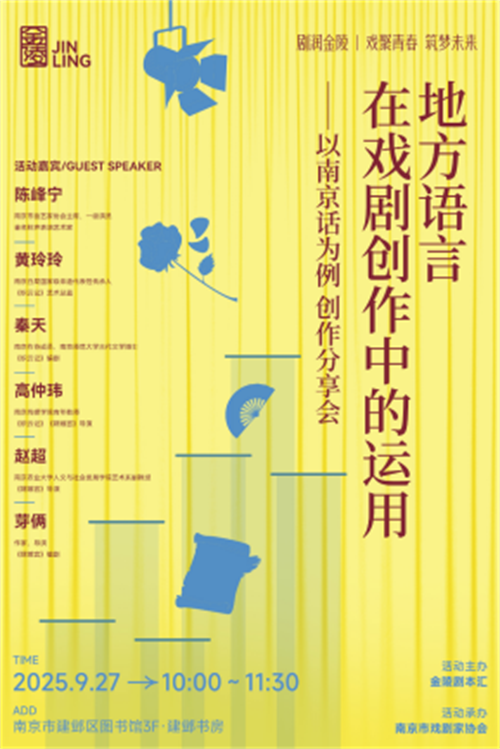

剧润金陵 | 地方语言在戏剧创作中的运用——以南京话为例创作分享会举办

2025-09-29发布 / 显示稿件总访问量 人阅读

9月27日上午,金陵剧本汇“剧润金陵”系列活动“地方语言在戏剧创作中的运用——以南京话为例创作分享会”在南京市建邺区图书馆举办。

南京市曲艺家协会主席、著名相声表演艺术家陈峰宁,南京白局国家级非物质文化遗产代表性传承人、白局舞台剧《织云记》艺术总监黄玲玲,白局舞台剧《织云记》编剧秦天,白局舞台剧《织云记》、南京话版话剧《嫦娥宫》导演高仲玮,南京话版话剧《嫦娥宫》导演赵超,南京话版话剧《嫦娥宫》编剧芽俩六位创作者齐聚舞台,从南京话出发,共论戏剧创作。

01.乡音里的第一印象

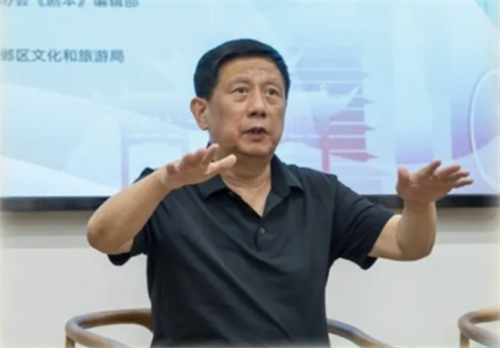

当被问到对南京最深的感受时,陈峰宁脱口而出:“南京是独一无二的语言城市。”走遍全中国,一开口便能听出是南京人。他说南京话的尾音下落,带着诚恳与真挚,也带来特别的舞台的质感。黄玲玲补充:“演白局必须讲南京话。”她回忆自己在舞台上的坚持:角色不同,说话的腔调就该不同。老头、小孩、花旦,声音各自鲜明,才不会失真。

编剧秦天则把南京话视为创作的底色。在《织云记》的写作中,她刻意让台词带着南京腔,“当人物一开口,就带出南京人的性格——苦中作乐,百折不挠,多大事啊”。

而编剧芽俩的感受更为私人。她在夫子庙散步时,常常感悟到南京的文化之深厚。“一步一诗句”,这些人文风景是滋养创作的暗流,汇入她的《嫦娥宫》。她说:“作为南京人又是创作者,很幸福,因为这座城市总能提供素材让我去拼贴和组合。”

导演高仲玮坦言,作为长期用普通话排演的表演者,当看见南京话的剧本时,立刻生出强烈的创作欲望。他意识到,“很多人不是听不懂南京话,而是没听清”。于是对演员的台词提出更高要求——既要精准吐字,也要找人物的情感和节奏。

赵超则从另一角度谈到“乡音的情怀”,在海外与同乡相认时,乡音成了最直接的纽带。那种认同感,也让他更坚定要把方言搬上舞台。

02.方言与舞台——不同的风景

关于南京话在戏剧创作中的不同表现,创作者们也有各自不同的思考,陈峰宁说:“相声里的南京话,不是为了强调我是老南京,而是要表现人物的个性和地域特质,让观众听出人文特色。”他总结了创作诀窍:只要语境铺陈清楚,观众就能听懂南京话中的妙处。

黄玲玲则从白局的传统出发,强调“角色说话必须分寸得当”。她给出的例子是,丑角要说土话,花旦则说南京官话,这样才能立体、真实。

赵超则提醒,南京话在舞台上有节奏上的挑战:常常说得太快,如果不设计好句尾的处理,观众会错失信息。这是创作者必须正视的难题。高仲玮则补充说,在《织云记》的舞台上,唱腔的抑扬顿挫帮助找到了节奏,但在《嫦娥宫》这样的写实戏里,就必须从人物性格出发,用精细的发音去支撑整场戏的力量。

03.创作的责任与初心

谈到创作初衷,秦天直言《织云记》源自一种文化责任感。白局在历史长河中一度沉寂,到现在一直是坐着唱的固定形式,而她希望通过戏剧让它“六十年后重新站起来”。剧本的三段故事,从辛亥革命到抗战时期,都关乎南京云锦产业的命运,也折射南京匠人的坚韧。她说:“我们独特的技术,值得用白局这样的形式去歌唱。”

芽俩则把《嫦娥宫》称为“更个人的写作”。她坦言,自己曾因在北方求学而与南京话疏离,直到回到南京,才重新意识到方言的力量。《红楼梦》里的南京和扬州方言,让她找到理论支撑,也让她勇敢地用南京话写作。“这是一个家族的故事,也是现代化进程中家庭的镜像。”

04.对谈之外的追问

观众的提问让对话延伸出新的层次。对于“南京话与普通话的创作到底有什么不同”这一问题,秦天认为:“一方水土养一方人。换成南京话,就更贴近人物和环境。沉淀在语气里的性格,会自然显露。”芽俩补充,南京话的语序和表达方式,像“干么四”这样的口头禅,本身就带着性格的压迫感,让舞台上的人物更鲜活。

有人关心音乐如何与戏剧融合。秦天说,她刻意避免大歌煽情,而是通过白局曲牌找到节奏,冲突也因此更有层次。高仲玮则区分了西方音乐剧与中国式音乐剧:“西方音乐饱满,而我们的音乐往往在小调、小声中蕴含情绪。”这种不同,也让南京话的舞台有了新的表达可能。

还有观众追问《嫦娥宫》的主题表达。芽俩坦言,这部戏是对原生家庭的回溯,也是对未来的思考:“亚洲创作者常常关注家庭题材,我认为这是一个创作的宝藏,我们要怀揣着过去的记忆,同时也要继续向前走。”

在对话的尾声,陈峰宁寄语青年创作者:“我们的南京话作品应该走向世界,成为城市的一张名片。”

当方言被写进剧本

唱上舞台

它不再只是日常口语

而是成为一种文化的自觉

方言不只是一种声音

它更是一种气质 一种记忆

它让戏剧里的人物更加真实

也让观众在笑声与泪水之间

听见一座城市的灵魂