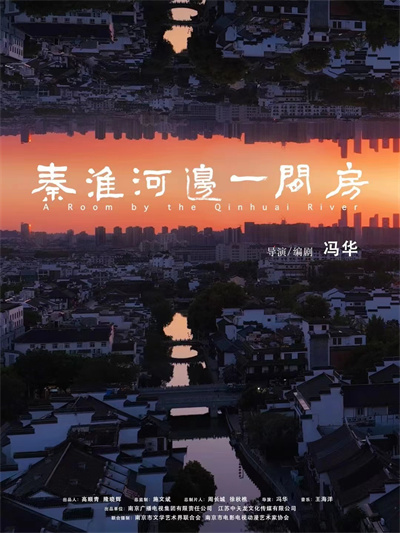

以“真”动人,新颖视角讲述南京故事 纪录电影《秦淮河边一间房》作品研讨会在宁举行

来源: 时间: 2024-08-09

9月12日,由南京市电影电视动漫艺术家协会、南京市文艺评论家协会主办的纪录电影《秦淮河边一间房》作品研讨会在南京举行。汪政、周安华、鲁敏、陈吉德等十余位专家围绕影片的文化内涵、叙事结构、拍摄手法、人物塑造等方面进行了详细深刻的探讨,为影片进一步打磨出谋划策。南京市文联党组书记、常务副主席任家龙,南京市委宣传部部务会成员、一级调研员冯雯兰出席会议,南京市文联党组成员、副主席李志平主持会议。

真诚真实真切,小制作蕴含大情怀

《秦淮河边一间房》以两个故事为主线,一条线讲述南京秦淮区八宝前街“芳姐重庆小吃店”店主杨芳带着女儿在南京落脚创业、买房安家的故事;另一条线讲述一群年轻人从四面八方聚拢到秦淮河边一家健身房,各自奋斗实现自我价值的故事。

南京市电影电视动漫艺术家协会副主席,作家、编剧冯华首次跨界当导演,她介绍:“影片是在商业大片的夹缝中去寻找一条用时间换空间、用最小的投资成本换取优质内容的一种尝试,结合了南京广电集团、中天龙文化传媒以及自身三方的优势,用极小的投资、极少的人力投入和足够的拍摄时间完成。”

真诚、真实、真切,是许多观众和专家观影后的一致感受。

江苏省作家协会党组成员、书记处书记、副主席鲁敏表示:“冯华从作家转型导演,树立了有力的先行者形象。她选择拍摄非虚构的纪录电影,不能像故事片一样按照自己的审美偏好进行人物和情节处理,影片背后是好几百个小时素材的巨大工作量,这样真诚的创作态度特别值得赞赏。”影片选取视角也非常巧妙自然,小吃店和健身房两个场景,是当代市民日常生活中有代表性的要素,“巧妙地契合了当下人民日益增长的对美好生活的向往。”

南京师范大学文学院教授、博士生导师陈吉德为冯华的勇气点赞:“纪录电影的票房,想要盈利有很大的风险。影片体现出了浓浓的现实主义风格,艺术作品就是要回到现实、触摸现实。”

南京市新文艺群体联合会常务副会长、中国建筑学会室内分会理事、南京市室内设计学会副会长陈卫新表示,这部电影让他感觉亲切又真切,“小吃店承载物质需求,健身房代表精神需求,都代表普通人生活的真实片段。”“秦淮河边一间房”这个片名,更是触发了他关于建筑的感悟,“从建筑的专业角度来看,房子外面是城市,室内是工作的地方或者生活的家,秦淮河是南京的母亲河,一个外乡人得到一座城市像母亲般的安抚。如果一个人能在一座城市得到接纳和包容,那么他就更有信心来融入。”

“这部影片通过纪录片的方式,游走在普通人生活的林林总总之间,呈现出来的生活魅力,足以启迪思想、温润心灵和陶冶人生。”江苏省电影家协会电影理论和评论委员会常务副主任、南京艺术学院特聘客座教授张永祎说,影片体现出了“真实”这样一个最明显的特色。“冯华用客观、冷静的创作态度,追随人物的脚步,以出其不意的视角捕捉到了许多意料之外的画面,通过全面梳理碎片化的原始素材,采用多元多变的视角,循序渐进、有条不紊地展现了一目了然的生命影像,相信20年后这部影片更能体现出它的价值。”

以温暖为底色,烟火气和人情味扑面而来

《秦淮河边一间房》的主人公,鲜活、立体,他们的故事,深深引发观众共情共鸣。

“冯华以近乎白描的平实手法,将镜头对准了秦淮河畔来自异乡的普通人。芳姐用骨子里‘辣妹子’的豪爽与韧劲儿,在南京拥有了温馨的家和值得信任的朋友,还将自己坚韧、乐观的生活态度传递给了女儿;健身房的年轻教练们,每天起早贪黑、自律勤奋,他们以自己的方式扎根、落脚,生生不息。”江苏省电影家协会副主席郭晓伟说,这些故事里,有欢笑也有泪水,有光鲜也有窘迫;有一个人的孤独,也有两代人、三代人的温馨;有矛盾冲突,也有爱与和解。“鲜活的、立体的人物也有我们身上的影子,浓浓的烟火气和人情味扑面而来,触发了观众的共情开关,让观众看到了生活最本真的样貌,也看到了平凡的价值和意义。”他对影片“延展时间空间,留下时代记忆”的设计也大为赞赏,“杨芳女儿小时候过生日的家庭录像画面出现在影片中,导演创造性地插入‘过去’的镜头,不仅能够将人物的生活轨迹串联起来,也延展了影片叙事的时间与空间。《秦淮河边一间房》让我们看到了电影的记录价值,用人与人之间的链接与温情,让不同的家庭故事和谐地融于一部作品中,留下珍贵的生活细节和城市景象,平淡中见厚重,平凡中见美好,影片如涓涓细流,娓娓道来,直入人心。”

凤凰传媒集团副总编辑、南京市文艺评论家协会副主席王振羽形容影片“如流水潺潺,舒缓自然”。“这是一部直面普通人生存状态和烟火日常的纪录电影,不做作,不遮掩,质朴无华,璞玉浑金,令人想起池莉的小说《不谈爱情》、刘震云的小说《一地鸡毛》。”

“影片从亲情、友情、爱情、责任、勇气、梦想等多方位的角度出发,讲了普通人温暖的故事,记录下了日常生活中转瞬即逝的感动瞬间。”南京市电影电视动漫艺术家协会副主席、南京广播电视集团主任调研员张建宁表示,“镜头是一个静静的旁观者,将期待、梦想、激情、消沉等统统呈现,有现实的锐度而又不失人性的温度。导演坚持以丰富的细节贯穿影片,通过细节的累积和叠加,打造影片温暖的底色。”

呈现城市个性,打造南京题材“新样本”

有着深厚文化底蕴的南京,是文艺创作的“富矿”。《秦淮河边一间房》作为南京城市题材纪录电影,从小切口出发,把镜头对准“新南京人”,讲述了独特而新颖的南京故事。

在江苏省作家协会副主席、江苏省文艺评论家协会主席、南京市文艺评论家协会主席汪政看来,《秦淮河边一间房》具有“样本”意义。“说起南京,很多创作总离不开厚重的历史和传统,离不开六朝古都、长江大桥等标签,《秦淮河边一间房》是‘南京题材的新样本’,打破了南京题材创作的固有印象。而且,制作主体以电视台、公司、个人三方整合优质资源,动员一切可以动员的力量,这也提供了一个很好的创作样本,影片的拍摄、制作机制可以作为经验在南京推广。”他认为,影片选取了一个很小的切口,提供了中国式现代化城市的“社会学新样本”和“日常生活的新样本”。他也期待影片能够打造日常中国的样本,到海外去展示中国人的生活。“想讲好中国故事,人物要生活在更广阔、更深刻的时间和空间上,需要对故事的复杂性和丰富程度进行更多的打磨。”

影片中,普通人坚持、坚韧的生活态度和昂扬向上的奋斗精神,带给人无限感动,记录了南京鲜活滚烫的城市面貌。

“影片从普通百姓的视角,采用别样的方式赞誉南京,深情表达对城市由衷的喜爱。”江苏省影视评论学会名誉会长、江苏省电影家协会理论评论委员会副主任舒克说,他印象最深的是影片最后一个场景——从房间到小区,到片区再到天空,用镜头的拉伸来展现南京这座城市的个性、包容和非同凡响。“总体来说,纪录片的艺术表达、视觉手段的使用,让人感受到作者的担当,以及她对城市的关注和致敬,体现了对艺术的把握。”

南京大学文学院教授、博士生导师,南京大学亚洲影视与传媒研究中心主任周安华对《秦淮河边一间房》中大量真实的细节印象深刻,“影片以讲故事而非讲道理的方式,用逼真的细节自然熨帖地表现出主要人物面对生活挑战、解决生活问题、寻求生活希望的韧性,呈现了南京这座城市的包容和文明底蕴。”他对影片中镜头的抓取视角、光影的运用处理大加点赞,“蕴含着创作者对南京城市的理解,赋予了影片独特的诗意与浪漫。”

相关新闻:

相关图片:

相关附件: